1월 11일, 이날은 날이 참 맑았는데, 감기였던 고로 늦게 일어나 신주쿠랑 메이지 신궁을 어슬렁거리다

저녁 4시쯤 슬슬 지루해져 감을 느꼈다.

그도 그럴 게 여행을 12일째 도쿄에만 있었기 때문이다.

그래서 저번부터 가고 싶었지만 계속 미루던 야스쿠니 신사에 들렀다.

한국인의 마음에서 참 먼 곳이지만

야스쿠니 신사는 도쿄에서 멀리 있지 않다.

쿠단시타 역, 2번 출구로 나가면 황궁 바로 윗 공원인 키타노마루 공원과 일본 무도관이 위치하는 역에서

1번 출구로 나가면 다름아닌 야스쿠니 신사가 있다.

동경 135도인 도쿄의 해는 서울과 달리 오후 4시에 이미 뉘엿뉘엿 지고 있었다.

근방에 사립여학이라도 있는 듯, 여행 내내 보이지 않던 학생들이 처음으로 눈에 띄기 시작했다.

아이들이 우루루 하교하는 저 뒷편 , 나무에 가려 반쯤 고개를 내미는 저 거대한 토리이가 야스쿠니 신사의 시작이다.

야스, 편안하다.

국, 나라.

야스쿠니는 나라를 평화롭게 만든다는 뜻이다.

해태 비스무리한 게 지키고 서 있다.

기둥은 거대하다.

밋밋하지만 그 커다람 때문에 꽤 인정하게 되는 문.

메이지 신궁보다 몇 배는 큰 토오리, 몇 배는 탁 트인 길.

굵고, 검은 , 기둥, ..

기둥의 지름만 2미터인 이 대문은

1971년에 재건축을 맞았지만, 그 이전인 1921년 건립 당시만 해도

일본 최대의 크기였다.

학생과 비교하면 그 크기가 더 극단적으로 도드라져 보인다.

한국, 중국의 시민에는 이름만 들어도 혐오감을 주는 시설이지만

여기도 복작복작한 도쿄의 일부분이고, 아이들에겐 그냥 평범한 하굣길이 되어 주는 길이다.

오른쪽에는 각 도도부현을 상징하는 국화가 그려져 있다.

공원처럼 여유로운 공간 사용이 도쿄 내 신사로썬 독특하다.

흡사, 센소지나 조조지처럼 관광지가 된 커다란 절 같은 모습이다.

착시를 불러일으키는 여러 겹의 돌이 있는 조각. 돌이 공중에 든 것 같은 착각이 났다. 사진으론 담기지 않은 기묘함이 있다.

키가 작은 일본인이 거대한 검은 기둥 위에 서 있다.

다른 글에서 보기를 일본 군사학의 아버지라 한다.

딱 저 사람만 잘라서 보면 멋있는 동상인데,

자기 몸집보다 몇 배는 큰 기둥 위에 체리 토핑처럼 올라가 있으니까

인물이 초라해 보이기도 한다.

해군이 심고 갔다고 표시된 나무.

이것 말고도 나무마다 여러 '기념'들이 붙어 있다.

전쟁 내내 싸우던 육, 해, 공군이 여기서는 화합해 회포를 풀어 놓는 느낌이다.

일본 우익 거두의 참배 중심지 야스쿠니 신사와 무슨 관계일까 싶지만

전국 술 라벨 전시회가 열리고 있었다.

나중에 이곳 근처에서 발견한 설명을 보니, 야스쿠니 신사에는 "나라를 위해 소중한 일명을 바친 영령에게 고향의

정종을 제공해 , 드셔 주셨으면 하고, 뜻을 모은 주조가들이 만든"

리셉션이 있다고 한다.

매해 특정 기간에 술 봉납을 받고,

승전 참배 때 (언제지) 참배자에게 나눠준다고 한다.

일본 정객들이 야스쿠니 신사에 공물을 봉납해서 논란이라는 게 이거랑 비슷한 건가 싶었다.

자그마한 컨테이너 같은 일본식 공간에 놓여 있는 이케바나

좀더 예쁜 공간이면 안 되었을까 하는 생각이 든다.

배전은 평범하다.

안에 위패가 있겠지.

여기만 보고 가면 야스쿠니 신사의 2/3을 놓치게 된다.

나머지 1/3은 전쟁기념관 '유수관'인데,

오후 4시는 이미 입장마감 시간이었다.

아쉬운 대로 바깥이라도 둘러보기로 했다.

평화의 비둘기가 왜 여기에.. 라고 생각했다.

사실 전서구를 기리는 동상이다.

일본이 크게 묘시된 지구본이 독특하다.

여러 우호문구들이 곳곳에 박혀 있다.

군인이 짊어졌을 쇠의 무게가 보여져 있다.

현대전을 하는 우리도 어째 짊어지는 쇠의 무게는 크게 변하지 않은 것 같다.

말로 들었던 라다비노드 팔의 기념비.

도쿄 극동국제군사재판에서 도조 히데키 등에게 "침략이 범죄인지 정의 내리기는 어렵다.

또한 이미 지난 일을 소급 입법으로 처벌하면 안 된다. 죄형법정주의에 따라 피고인 전원이 무죄다"

라고 판결했다.

https://www.pressian.com/pages/articles/2023090121392569934

특공용사의 비

특공용사라 하면 가미카제밖에 떠오르지 않는다.

전쟁의 말미 출병한 파일럿이라면 아마 가미카제가 맞지 않을까?

여기도 신사이기 때문에 무녀가 있지만 그리 자주 보이진 않았다.

무녀도 경비원도 조용조용하다.

한국인이 들어오지 않는지 눈을 켜고 감시하는 경비원이 있을 거란 기대는 빗나갔다.

관광지 절에서 사람들에게 손짓하며 바쁘게 인파 정리를 하던 그런 사람은 없고,

내부도 조용히 있기 좋다.

"이곳은 가장 신령한 곳이다"

"당신의 존중을 바란다"

야스쿠니 신사가 관광객에 부탁하는 말이다.

다이쇼 시대의 가로등이 이 곳의 오랜 역사를 증언해 주고 있다.

원래 2차 대전 위령을 위한 공간이 아닌, 보신 전쟁의 위령을 위한 신사였다고 한다.

일본식 등

아래의 달리는 동물이 인상적이다.

붉게 타오르는 빛이 사방팔방으로 뻗어나가고 있다.

밤이 되면 조금 더 뚜렷해진다.

황가를 상징하는 국화문양이 인상적이다.

해가 뉘엿뉘엿 지며 만드는 보라 물결이 아름답다.

헌병 기림비.

평택 미8군사령부 뒤켠의 ‘53년 전쟁기림비와 비슷한 분위기가 난다.

나중에 찾아보니, 그 미군 기림비도 기단과 기둥석은 일본군 충혼비에서 뗴온 것이라 한다.

점점 외진 곳으로 들어가다 보면

야스쿠니 신사의 마지막 1/3을 발견할 수 있다.

떠나기 전 경내지도에서 발견한 연못. 안 왔으면 어쩔 뻔했나 싶은 아름다움이 있다.

이노카시라 공원이라든가의 연못보다는 작지만, 사람이 한 명도 없어 나타나는 조용함이 있다. 고즈넉함과는 다른, 도쿄 한가운데의 운치.

야스쿠니 신사에서는 '신령한 연못'이라 부르는 듯하다.

한 군데 머리를 처박은 잉어들. 최근 구글리뷰를 보니 아마 가족 단위로 뭉쳤다고 추측이 된다.

꽤 최근에 새긴 비석.

안의 잉크 스며들어간 자국이 좋다.

해가 지어 갈 때의 모습이 보기 좋았다.

아무래도, 다크 투어리즘의 일환의 마음가짐으로 들어갔지만,

정작 다크한 부분은 입장시간이 마감돼서 못 보고

연못이랑 잉어, 노을만 즐겁게 보다 왔다.

굳이 두 번 들를 일은 없을 것 같다.

여행가서 입는 복장이나 머리카락이 한국인 같다는 얘기를 많이 들었는데,

여기서 하릴없는 경비원들이 날 가끔 노려보긴 했어서

걱정이 가끔 되었어도

굳이 잡아가진 않는 것 같다.

혐ᄒᆞᆫ시위대 같은 건 안 보였다.

노인들은 자러 갔을지도.

나오면서 그렇게 아름다운 석양은 처음 봤다.

들어갈 때 보였던 육교 하나만 건너면

일본 제일의 공연장 무도관이 위치하고 있다.

무도관 자체는 작아서 볼 게 없고

공연을 맞춰 왔거나 근처 기타노마루 공원의 건축물들이 개장하는 이른 시간대였다면

더 재밌었을지도 모르겠다.

여기는 황궁 근위 사단 사령부 청사 (~1945) 로

오후 5시가 넘었던지라 들어가보진 못했지만

밖에서만 봐도 붉은색 벽돌과 하얀색 석조 구조가 아름답다.

일제시대 서울역이나, 지금은 없는 경성우편국 건물 같은 근대의 아름다움이 돋보인다.

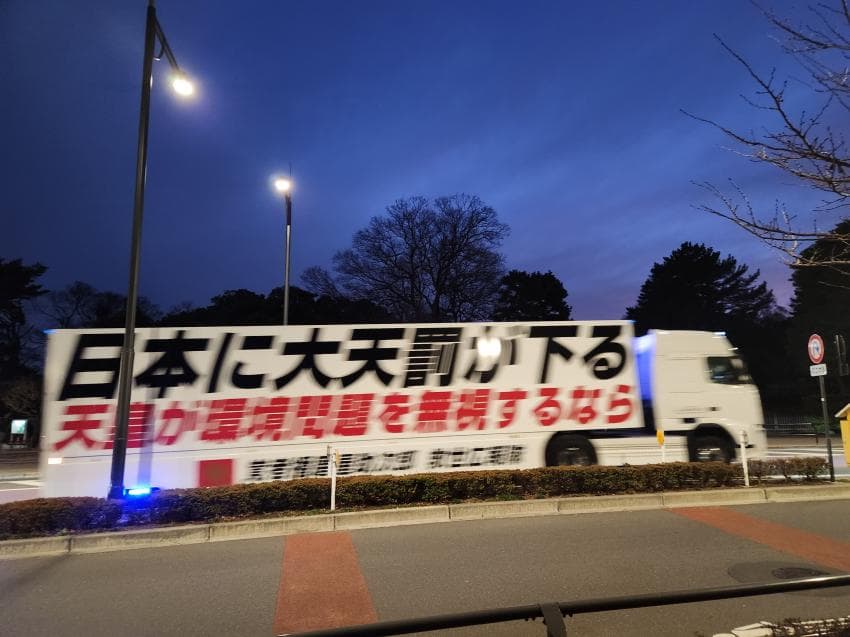

쿠단시타역 근처라서 천황지지자(?)의 시위대일줄 알았는데,

실제 문구는 ‘일본에 대천벌’ ‘천황이 환경문제를 무시한다면’이라는 내용이었다.

구단시타역이라는 배경을 고려하면 상당히 과격하다고 생각된다.

이후로는 도쿄대학교나 긴자, 아키하바라를 누비면서 시간을 보냈다.

쿠단시타는 볼 만큼 본 거 같았다.