맥주의 4대 재료 중 하나인 홉은 맥주에 향과 쓴맛을 더한다는 것은

맥붕이들이라면 모를 수가 없는 사실이지.

보통 수업 등에서 쉽게 설명할 때는 그냥 '맥주에 넣으면 향이랑 쓴맛이 같이 늘어나는 재료'라고만 얘기하지만

사실 홉이 맥주에 쓴맛을 더하는 방식과 향을 더하는 방식은 다르다.

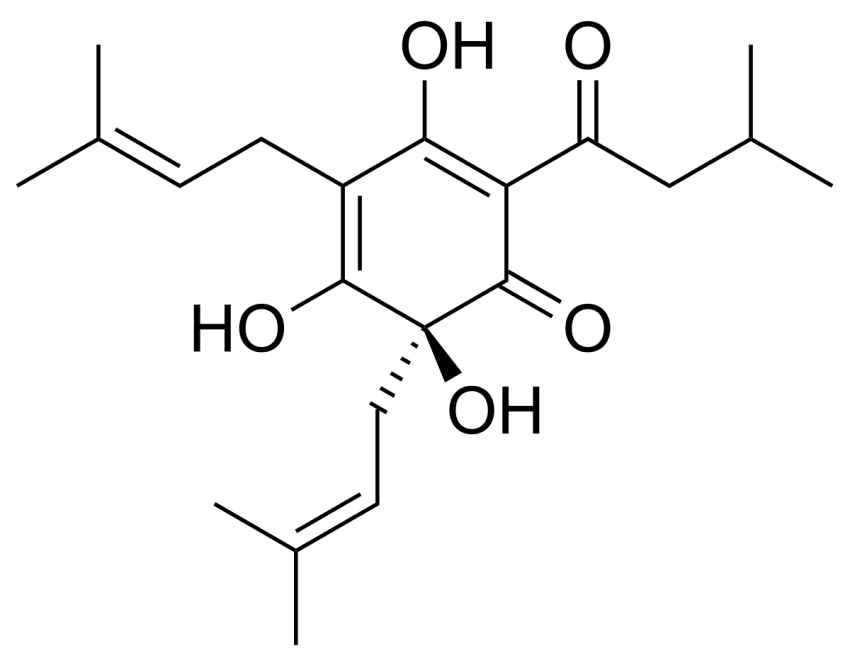

쓴맛은 홉 내부에 있는 성분인 알파 애시드(alpha acid)에서 기인하는데

알파 애시드 그 자체로도 쓴맛이 있긴 하지만 용해도가 떨어져서 맥주에 넣어봤자 맥주에 침출되지 않는다.

하지만 끓이는 과정에 홉을 넣으면 고온에서 이성질화(Isomerization) 되어 이소-알파 애시드로 변하면서 용해도가 늘어나는데

이 때 맥주에 스르륵 스며들어 맥주에 쓴맛을 더하게 됨.

홉의 향은 홉 내부의 여러 향기 성분들이 맥즙에 스며들면서 나게 되는 것인데

이 향기 성분들은 딱히 고온에서 용해도가 늘어나는 것이 아니라 어떤 온도에서도 맥주에 들어가게되면 향을 더하게 됨.

그러나 아이러니하게 이 향기 성분들 중 일부는 휘발성이 굉장히 높아서 고온에서는 쉽게 날아가버리는데

이 때문에 쓴맛을 위해 홉을 끓을 때 맥즙에 넣으면, 이 향기 성분들은 다 날라가서 쓴맛만 나고 향은 나지 않게 된다.

그러니까 일반적으로 하는 얘기인 '맥주에 홉을 쓸수록 써지고 향도 강해진다'는 엄밀히는 틀린 얘기고

'맥주에 홉을 넣고 많이 끓이면 쓴맛이, 적게 끓이면 향이 강해진다' 가 맞는 얘기임.

이렇다보니 양조하는 입장에서 홉의 향을 강조하기 위해서는 홉을 조금이라도 덜 끓이는 것이 중요했고

이 때문에 맥주를 만들 때는 처음 맥즙이 끓기 시작할 때만 홉을 넣는게 아니라

다양한 타이밍에 홉을 넣어 홉의 풍미를 극대화시킴.

이런 테크닉을 극대화한것이 Dogfish Head 양조장의 "60 min IPA" 인데

위의 사진처럼 오래된 풋볼 게임기를 개조하여, 홉 펠렛을 진동시켜서 60분 내내 홉을 더하는 식으로 레서피가 개발됨.

(물론 오늘날엔 다른 전용 도구가 있겠지만)

하지만 이 조차도 불만족스러운 나머지, 어떻게 하면 홉의 풍미를 더욱 끌어올릴 수 있을까 고민하게 되었고

이렇게 오늘날 크래프트 맥주 씬에 '드라이 호핑'이라는 테크닉이 도입되기에 이른다.

맥주 라벨에 커다랗게 '더블 드라이 호핑!' 이 써있는 오늘날에는

대부분의 맥붕이들도 드라이 호핑이 뭔지 알겠지만

아마 굉장히 피상적인 수준으로만 알고있을 것이라 생각해서

오늘은 드라이 호핑에 대해 얘기해보려고 함.

드라이 호핑이 최근에 발견된 기법이라고 생각하는 사람들이 많지만

사실 드라이 호핑은 상당히 오래된 전통적인 기법 중 하나임.

처음 1800년대 영국에서 주로 시행되었는데

이 때는 브루어리들이 오늘날처럼 스테인리스 통에다가 맥주를 담은 것이 아니라

맥주를 작은 나무 캐스크에 담아서 주변 펍들에게 공급하였음.

이 때 당시에는 '소독'이라는 개념이 희미했기에 맥주들은 여러 박테리아에 의해 절여져있었고

상하는 것을 방지하기 위해서 방부제 역할을 했던 홉을 캐스크에다가 미리 채워놓고, 거기에 맥주를 담았던 것.

무슨 김에 실리카겔 넣어두듯 시행된 테크닉이었지만, 이렇게 더해진 홉은 저온에서 침출되다보니

알파 애시드의 이성질화가 일어나지 않아 쓴맛은 더해지지 않으면서, 맥주에 홉 오일들은 침출되어 향은 더해지게 된 것.

그 덕분에 드라이 호핑을 한 맥주들은 싱그러운 홉의 풍미를 지니고 있었고

거기에 나중에 다시 재발견될, '홉 크립'이라는 현상에 의해 조금씩 더 발효가 일어나면서

은은한 탄산감이 더해지는 등, 맥주에 상당히 깊이를 더해주게 되었음.

이후 백몇십년 뒤, 미국에서 크래프트 맥주라는 것이 처음 생기려고 할 때

앵커 브루잉의 오너 프리츠 메이태그는 영국 여행을 갔다가 포터 스타일, 그리고 드라이 호핑 기법에 매료되어

첫 맥주로 포터 맥주를 출시하였고, 이후 드라이 호핑 기법을 도입하여

리버티 에일, 오늘날에는 최초의 IPA라 불리는 이 전설적인 맥주를 개발하게 되었음.

이후 시에라 네바다의 켄 그로스맨 역시 이 맥주를 맛보고는 감명을 받아 본인 버전의 IPA를 만들기로 하였고

1981년, Celebration IPA라는 맥주에서 처음으로 드라이 호핑 기법을 도입하여 맥주를 만들었다.

이후 드라이 호핑은 향을 극대화시키고 싶었던 브루어들에 의해 많은 양조장들에 의해 시도되었다만

소비자들에게 이렇게 알려지게 된 것은 2010년대 중반, 아더 하프 양조장의 공이 크다고 생각함.

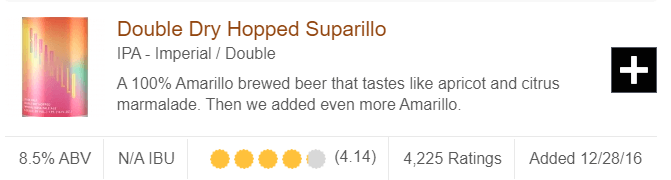

아더하프는 상당히 일찍 '더블 드라이 호핑'이라는 기법을 마케팅 용어로 사용하였는데

이게 초대박이 터지고, 여러 다른 브루어리들도 더블 드라이 호핑을 맥주 라벨, 혹은 스타일에 전면으로 내세우게 됨.

재미있는거는 더블 드라이 호핑 자체는 그 전부터 사용되던 기법으로

러시안 리버의 오너 비니 실루조는

'더블 드라이 호핑? 나 그거 플라이니 더 엘더 처음 만들었을 때 부터 하던건데?' 라는 반응을 한 인터뷰에서 보이기도 함.

여튼 오늘날 드라이 호핑은 크래프트 맥주 씬에서 빠질 수 없는 테크닉이 되었고

오늘날에는 IPA를 제외하고도 다양한 홉을 조명하려는 맥주 스타일에 드라이 호핑이 도입되고 있음.

개인적으로는 이런 것의 병폐(?) 중 하나로 클래식한 스타일에 과하게 드라이 호핑을 해서

뭔가 언밸런스한 맥주가 나온다는 점인데...

이것도 어느 정도 새롭고 즐거운 시도다보니 뭐 무조건 나쁘다고 볼 수는 없는듯.

그렇다면 이런 드라이 호핑은 어떻게 시행되고, 브루어들 사이에서는 어떻게 진화해왔을까?

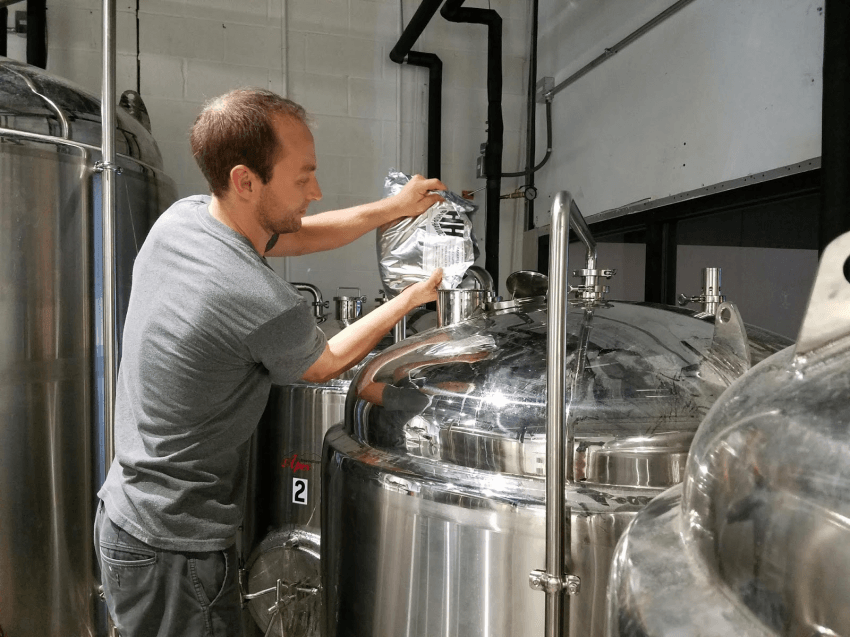

드라이 호핑은 발효 중, 혹은 발효가 끝난 맥주에 홉을 투여하는 방식으로 시행되고 있음.

일반적으로는 발효 중에 부재료 등을 넣으면 생성되는 이산화탄소에 의해 향이 긁혀 날라가기 때문에

향의 최대화를 위해서는 발효가 다 끝난 뒤에 넣는 것이 일반적이나

2010년대 중후반에는 'Biotransformation' 이라는 개념이 흥행하며,

발효 중에 한번과 발효 막바지에 한번 홉을 넣어주는 방법이 성행하기도 하였음.

(이 당시 유행하던 더블 드라이 호핑 맥주는 대부분 이렇게 두 번 홉을 넣어주었다)

특히 이런 방법의 장점은 발효 중에 홉을 넣어줌으로써, 맥주의 산화를 막을 수 있다는 것이었는데

위 사진을 보면 알겠지만 드라이 호핑을 하려면 저렇게 맥주의 뚜껑을 열고 홉을 넣어야해서

그 동안 들어가는 산소가 맥주의 향을 떨어트리고 산화시켜버림.

하지만 발효 중에 넣으면 효모가 다시 산소를 먹고 호기성 발효를 하다가, 다 사라지면 다시 혐기성 발효를 하게되니

이런 스트레스를 받을 필요가 없으니께.

발효가 끄나고 드라이 호핑을 해주면 언제나 산화의 위험이 있기에

옆에 팔 같이 생긴 부분에다가 이산화탄소를 연결해서 위에서 가스를 뿌려주며 드라이 호핑을 하거나

아니면 위 사진처럼 홉 도저라고, 스폰지밥에 나오는 다람이 집 입구처럼

저기에 홉을 넣은다음 뚜껑을 닫고, 이산화탄소를 안에 쏴서 홉 도저 내부의 산소를 전부 없앤다음

밑에 밸브를 열어 맥주로 슛~ 하는 방법도 있음.

과거에는 맥즙이 끓을 때 홉을 대부분 넣어주었고, 드라이 호핑은 킥을 위해서만 넣어줬기에

드라이 호핑 때 사용되는 양이 그리 많지 않았음.

하지만 뉴 잉글랜드 IPA 스타일의 부흥이 시작되고 홉 사용량이 어마어마하게 늘어났고

이 홉들 중 대부분은 드라이 호핑 과정에 들어가게 되면서, 전례가 없던 수준으로 드라이 호핑이 되기 시작했음.

그러면서 수많은 브루어들 사이에서 잊혀졌던 현상들이 등장하기 시작하는데

1. 드라이 호핑으로 쓴맛이 더해진다는 것.

2010년대 전에 쓰여진 맥주에 관련된 서적을 읽으면 드라이 호핑 과정에 대해서는 십중팔구

'향은 더하며 쓴맛은 더하지 않는 호핑 기법' 이라고 소개하고 있지만

드라이 호핑이 과다해지게 되면, 홉 내부에 있는 베타 애시드에 의해서 쓴맛이 유의미한 수준으로 느껴지게 된다.

이전에는 베타 애시드가 더하는 쓴맛이 많지 않아 무시되었지만

드라이 호핑 양이 과해지면서, 이 적은 양 조차도 너무나도 많아져서 사람들이 쓴맛을 느낄 수 있게 된거지.

추가적으로 홉의 초록색 풀 부분에서 폴리페놀이 더해지게 되는데

이 폴리페놀이 과다해지면서 나는 떫은 맛도 늘어나면서

IBU라는 쓴맛 수치는 적어도 뉴 잉글랜드 IPA에 한해서는 무의미해지기도 했음.

2. 드라이 호핑으로 발효가 재촉진된다는 것.

어느 순간 몇몇 브루어들 사이에서 '드라이 호핑을 하고 캐닝을 했는데, 발효가 더 되어있었다' 라는 괴담이 돌기 시작함.

처음에는 그저 시간을 적게 둔 것이 아닐까? 라는 얘기도 있었지만

이내 수많은 브루어들이 드라이 호핑을 한 뒤에 비중이 유의미하게 감소했다라는 것을 얘기하게 됨.

이는 홉 크립이라고 하는 현상으로, 재미있게도 무려 1893년 이미 논문으로 검증된 현상이지만

일반적인 맥주, 심지어 크래프트 맥주에서도 홉 크립이 발생될 일은 많지 않았기에 잊혀진 지식처럼 취급되다가

뉴 잉글랜드 IPA의 부상과 함께 다시 조명받기 시작함.

홉 크립은 홉 내부에 존재하는 효소들이 맥주에 남아있는 전분을 발효 가능한 당분으로 분해하면서 생기는 현상인데

발효가 일어나면서 맥주의 종료 비중이 떨어지고, 이 때문에 맥주의 단맛이 줄어들 뿐만 아니라

발효 초기의 오프 플레이버 중 하나인 디아세틸이 맥주에 생성되어 맥주를 망치게 됨.

더욱 재미있는건 이런 홉 크립을 일으키는 양은 홉의 종류, 심지어 수확시기 따라 다르다는 것인데

어떤 브루어는 몇몇 홉들의 홉 크립 능력이 너무 과해, 아예 양조장에 배제하기도 함..

이런 홉 크립을 막기 위한 방법들이 연구되다가, 오늘날에는 대부분 아래와 같은 방식으로 드라이 호핑을 하고 있는데

1. 발효가 끝나면 맥주의 온도를 낮춰 효모의 활동을 억제시키고, 침전시켜 전부 제거한다.

2. 드라이 호핑을 낮은 온도에서 시행한다.

3. 가능하다면 ALDC(Alpha Acetolactate Decarboxylase) 라는 제품을 이용해 디아세틸의 형성을 막는다.

- 요즘에는 유전자 가위를 통해 아예 디아세틸을 만들지 못하는 효모를 사용하기도 함.

4. 패키징하고 출시한다.

이런 식으로 저온 드라이 호핑 기법이 주류가 되었음.

무려 몇 년 전만 하더라도 저온에서 드라이 호핑을 하면 향의 침출력이 떨어진다는 이유 때문에 대부분 기피하였지만

오늘날에는 대부분의 양조장들이 저온 드라이 호핑을 하고 있는 것들을 보면 재미있는듯.

그리고 이거는 상당히 최근에 발견된 사실인데,

드라이 호핑이 맥주에 탁도를 더한다는 것임.

그리고 이렇게 탁도를 더하는 것은, 효모의 종류와 연관이 있다는 것.

2010년대 중반, 탁도가 제대로 형성되지 않은 어설픈 뉴잉들이 많았고

어느 순간 뉴잉의 레서피가 다들 비슷해지자 이런 맥주들은 사라지기 시작했는데

결국 이 공식(적절한 홉의 양 + 적절한 효모의 조합)을 알아내지 못했기 때문인거지.

헤이지 유전자(HZY-1)를 지니지 않은 효모와, 지닌 효모로 각각 발효한 뒤 드라이 호핑을 친 맥주들.

헤이지 유전자를 지닌 효모에 드라이 호핑을 한 것(좌)와 헤이지 유전자를 지니지 않은 효모에 드라이 호핑을 한 것(우).

위 사진처럼 드라이 호핑의 시기, 효모의 종류, 그리고 홉의 양 세가지가 전부 헤이지함에 유의미한 영향을 끼치기에

만약 본인이 맥주를 만든다면 이런 것들을 고려해서 효모를 선택하고, 드라이 호핑을 하는 것이 좋겠지.

여튼 드라이 호핑의 얘기는 얼추 이런 느낌.

홈브루 레벨에서 제대로 하기 가장 어려운 테크닉 중 하나라고 생각하는데...

그래도 얼추 홉 던져 넣는거 만으로도 향이 확 증폭되니 참 재미있고 좋은듯.

나도 최선의 방법을 찾고 싶은데, 브루어들마다 얘기가 다 달라서

결국은 해보면서 내 장비에 맞는 프로토콜을 찾는 방법밖에 없겠지.

끝.